この記事を読みにきてくれた皆さんは、これから初めての山に挑戦しようとワクワクされているでしょうか!

山ガール、山ボーイなる言葉も定着し、土日ともなると山道は大渋滞なんてことも!

実は私も子供の頃から親に連れて行ってもらい、数々の山を登りました!

今でも山が大好きです!

しかし初心者の頃の登山には、しっかり準備したにも関わらず、思わぬ落とし穴がいくつかあるものです!

ワクワクして山に行ったにも関わらず、命からがら帰路につくなんてことも。

山で起きるトラブルとその対策をお伝えします!

よーへー

みなさんこんにちは!

高尾山のような山でも事故は起きているんですね。

今日は登山初心者の方へ向けて必ず読んでもらいたい大事なお話をしていきます!

そこで山小屋を経営をされている山のお兄さんをご紹介します!

プロフィール

山のお兄さん

山のお兄さん

これから初めての登山を楽しもうと思ってくれたみなさんへ伝えたいことがあります!

山では思わぬ注意事項があるのでそれをしっかり覚えていってください!

以下、私からのメッセージです!

皆さんにとって初登山はどんなイメージでしょうか?

人それぞれいろんな思い出あったり、これから初めての登山を迎える人もいるかと思います。

前日はみなさんしっかりと準備するかと思います。

しかし!!

しっかり準備をしたつもりでいてもやはり思わぬ事態に陥るのが大自然を相手にする登山の注意点!

想定外?こんなはずじゃなかった?

そんなこと言ってももう遅い。。。

足が痛い、濡れて冷えて辛い、怖い思いをした、、、思わぬトイレの問題。。。

経験者ならわかる「当たり前の一歩先にある知ってれば良かった!」を伝えます!

では早速、下手したら命に関わる10項目の落とし穴を一挙大公開!!

そしてその対策を載せていきます!

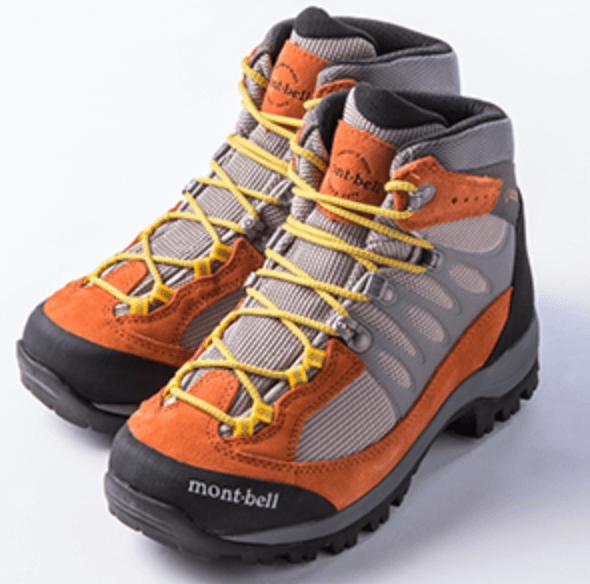

★動きやすさを重視したために、ローカット(くるぶしまでは覆われない)の登山靴で捻挫をしてしまった。

★サイズだけで選んでしまい、爪が痛んだりかかと部分の靴ずれになってしまった。

★完全防水と思っていたのに靴の中が湿っていて、靴ずれになったり足が冷たかった。

②ウェア選びの落とし穴★綿素材の肌着を着てしまい、雨に濡れたり汗をかいた後に寒かった。

★無駄に暖かいものを着て行ってしまい、着ると暑い、脱ぐと寒い状況になってしまった。

③ザック選びの落とし穴★山の天気は変わりやすく、急な雨でザックの中の荷物が濡れてしまった。

④道具選びの落とし穴★家にある物で代用出来たのに、全て新品で揃えてしまった。

★今後使うかわからないからといって登山のためだけに揃えることを躊躇したが、実は自然災害の備えとして有効だった。

⑤初めての山選びの落とし穴★標高や知名度で選んだ結果、思った以上にきつかった。

⑥ルート・プラン作成の落とし穴★地図はスマホで見れば良いと思っていたのに充電が切れた。。。

★バスの最終時刻がぎりぎりな事に気がつき、ただ急いで降りるだけで楽しくなかった。

⑦ペースや歩き方の落とし穴★体力に自信あったはずなのに後半は疲労と痛みで登山がきつかった。

⑧トラブルにつながる落とし穴★過信のために地図の確認を怠ったら一瞬道が分からなくった。

★お酒の飲み過ぎ、カフェインの摂りすぎで登山中にトイレを我慢できなかった。

⑨マナー違反による落とし穴★不注意の落石で人の命に関わる事故を起こすところだった

⑩エネルギー不足につながる落とし穴★下山で疲れてきた時にエネルギー補給が出来ずにバテた。

このページの目次

★完全防水と思っていたのに靴の中が湿っていて、靴ずれになったり足が冷たかった。

捻挫の予防にはハイカット(くるぶしまで覆われている)が有利

靴ずれ予防には事前の履き慣らしが大事

爪割れ予防には厚手の靴下とワンサイズ大きめの靴

山のお兄さん

一概にどの種類が良いとは言えませんが、

捻挫の予防としてはハイカットがオススメです。

靴選びのポイントを確認した後、靴ずれの対処法と、事前の準備もお伝えします!

ミドルカットでゴアテックス(外からの水の侵入を防ぎ、中からは湿気を逃がす)の機能をしっかり確認出来ているものがオススメ!

ハイカットでゴアテックス(外からの水の侵入を防ぎ、中からは湿気を逃がす)の機能をしっかり確認出来ているものがオススメ!

初心者は少なくとも中程度レベルから山デビューしましょう!

※ソールの硬さは、初心者であれば中程度で問題はないでしょう。

靴選びのポイント1:足首の高さ

登山靴には足首を覆う高さによって3種類の分け方があります。

足首が自由に動き重さも軽いため、動きやすいのが特徴です。

標高差の少ない山で、ハイキングコースなどが整備されている際の散策に適しています。

足首を適度に保護し、安定感と歩き安さを兼ね備えています。

ハイカットとローカットの中間的な機能で、ある程度整備された登山道を歩くのに適しています。

しっかりとホールドされているためくるぶしの安定感があります。

靴の中で足が固定されてずれにくく、大きな岩のある標高差の大きな山や、重い荷物を担いで登る際にも安定感に優れています。

靴選びのポイント2:ソールの高さ

ゴツゴツした岩を歩く時や、岩の角に立つ時などに安定感があります。

難しいコースを選んだ時などに役立ちます。

ソールの硬さが中程度のもの

重い荷物を持っている時や、不安定な岩場を歩く時に足の疲労を軽減します。

日帰り登山や雪がなければアルプスなどでも幅広く使うことが可能です。

ソールが柔らかいもの

普段履いている靴と似た感覚で使用が出来ます。

アスファルトの道や整備された登山道などのハイキングに最適です。

よーへー

そういえばみんなで行った登山でも靴ずれになった人いましたね。

みんなで行くと一人や二人は靴ずれになるんですよね。

山のお兄さん

履き慣れない靴での登山は靴ずれのリスクが大きいです!

よーへー

本当だったら予定したルートを痛みなく歩ききりたいですもんね!

痛くなったら残念です。

ー靴ずれの原因ー

よーへー

でもどうして同じ場所ばかりが当たったり、足が動いて擦れてしまうんだろう。

山のお兄さん

やっぱり靴が少し合ってないんでしょうね。

靴選びのポイント3:かかとが合っているか

つま先を気にする方も多いと思いますが、実はかかとが合っていないことが靴の中で足が動いてしまう原因です!

かかとの靴ずれの原因は、かかとがしっかり支えられずに左右に動いてしまう事です。

一歩一歩でかかとが擦れてしまうため、靴ずれを起こすんですね!

かかとをしっかりと合わせた時、アキレス腱などに圧迫はないか、しっかり包まれているかを確認しましょう。

つま先に空間が少し出来る靴であれば爪が割れることも防げるでしょう!

靴選びのポイント4:甲が固定出来ているか

かかとをしっかりと固定したうえで、さらに靴紐でしっかりと甲を固定します。

紐をしっかり縛っても甲を固定出来ていない登山靴では、靴の中でかかとが浮いてしまいます。

靴ずれの対処法

普段履いている靴も同じですが、しばらく履いていると足の形に馴染んで来るものです。

いざ初めての登山となると、張り切って登山靴を購入する人もいれば、レンタルで揃える人もいると思います。

履き慣れている靴でない限り、事前にウォーキングで足に慣らしておくと良いでしょう。

山道を歩いている途中、皮膚が擦れて赤くなったり皮が剥がれれしまうとヒリヒリします。

気になった時は悪化する前に早めに絆創膏などで対処しましょう。

靴下はクッションの代わりもするものです。

薄手ものではなく、登山の用のやや厚手で柔らかいものを選びましょう。

よーへー

一番悲しいのは、せっかくの登山なのに靴の中が濡れてしまうことなんです!

楽しみにしてた登山なので最後まで気持ちよく登りたいですよね!

山のお兄さん

基本的には防水性に優れたものが多いのですが、、。

完全防水の登山靴は意外に少ないんです。

登山では汗などによる靴の中の湿気は外へ出さなければいけません。

靴の中が蒸れてしまうだけでも、皮膚がふやけてそれこそ靴ずれの要因になってしまいます。

人気の登山靴にはゴアテックス素材と言って外側からの水や風の侵入を防ぎ、水蒸気を内側から外側へ逃がすような透湿性と言われる構造が使われています。

それでも使用頻度によってゴアテックスの機能が低下しているものや、ハードな登山で負荷のかかった登山靴ではその機能が壊れているケースもあるようです。

また、ゴアテックスを使用していない登山靴や、メーカーオリジナルで低価格の防水素材を使っている登山靴はすぐに水が侵入してしまいます。

山のお兄さん

レンタルの場合でもショップの店員さんに聞くか電話にて、

ゴアテックス機能が低下していないか念をおして聞いておきましょう!

登山靴に関する対策

ゴアテックス機能を確認した登山靴を事前に用意し、本番までの間に週一回ずつでもウォーキングをしましょう!

レンタルの場合、直前であっても少なくとも一度は試しに履いて歩いてみましょう!

靴ずれ対策に加え、歩きながら登山の計画が出来たり登山への想いなども共有出来ますね!

★綿素材の肌着を着てしまい、雨に濡れたり汗をかいた後に寒かった。

★無駄に暖かいものを着て行ってしまい、着ると暑い、脱ぐと寒い状況になってしまった。

よーへー

登山靴では防水性、透湿性が大事なことがわかりました!

そういえば、雨で体が濡れた時もテンション下がりましたね。

山のお兄さん

最近はゴアテックス以外にも良いものは出てきています。

それでも安心でオススメのウェアは上下ゴアテックス製です!

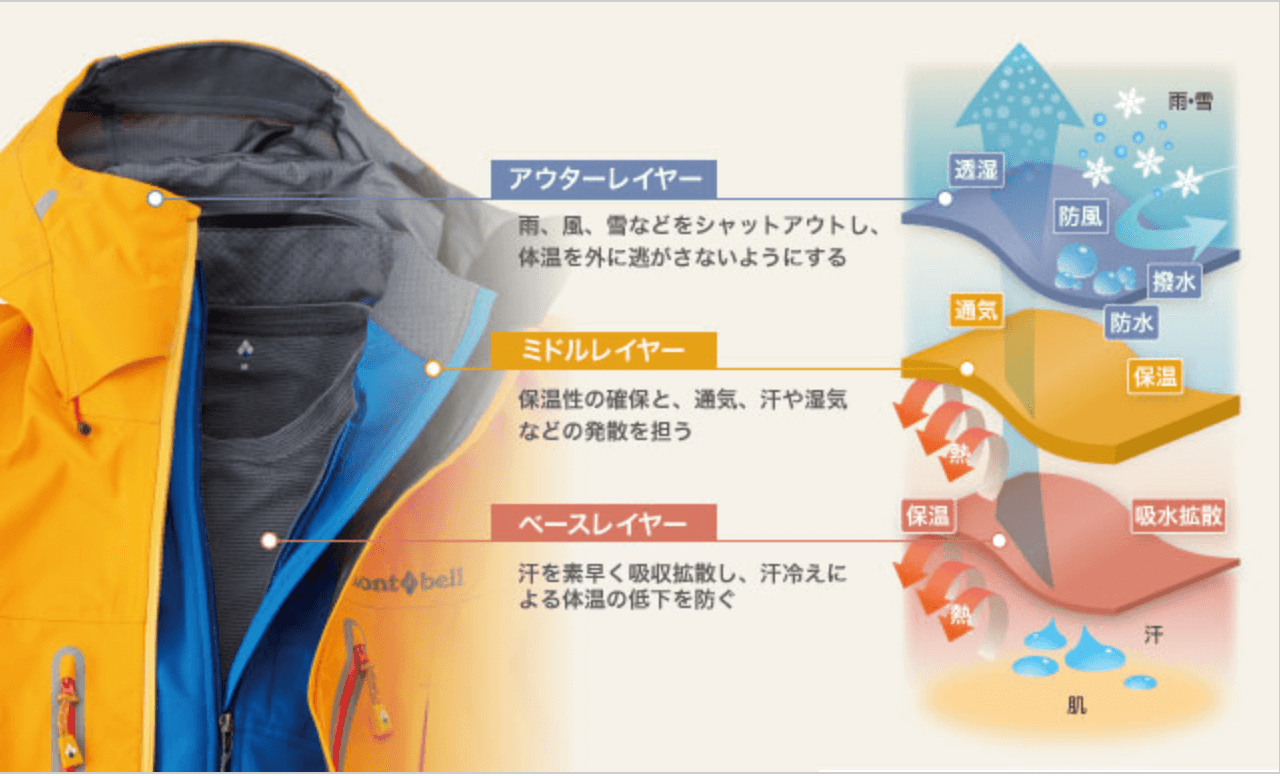

登山ウェアの基本は水、風、空気をいかに調整するかと言われています。

特に雨などで濡れてしまうと乾く時の気化熱で体温を奪われ、低体温症の危険にさらされることになります。

風速1mの風で体感温度は1度下がるため、風に対しては防風素材であることも重要です。

寒い時には重ね着やフリースなどで空気をためることや、寒暖差に対しては脱ぎ着をして調整することが大切です。

山でのウェアはレイヤリングという重ね着が基本です。

気候の変化に合わせて脱ぎ着することで体温を調節出来るようにしましょう。

引用 mont-bell

アウターレイヤー

一番外側に着ることになるウェアです。

雨や風から身を守る事になるため、ズボンも合わせて上下ゴアテックス製のウェアがオススメです。

べースレイヤー、ミドルレイヤーから発散された水蒸気を外へ逃がす必要があるからです。

ミドルレイヤー

中間に着るウェアで、通気性と保温性が求められます。

ベースレイヤーから発散されてくる水蒸気をさらに外側へ逃がす必要があります。

歩く時に着る「行動着」と言われるものや、休憩の時に着る「保温着」があり、フリースやダウンジャケットなどがあります。

ベースレイヤー

一番下に着る肌着のことです。

雨や汗などで濡れてるため、水分を素早く吸収して発散し、肌をドライに保ち且つ保温性が求められます。

綿素材のTシャツでなく、ポリエステルやウールのような速乾性のあるものを選びましょう。

ウェアに関する対策

普段来ているスポーツ用のシャツなんかはベースレイヤーとして使えるでしょう。

フリースやダウンジャケット、ウィンドブレーカーなどはミドルレイヤーとして使うことが出来ます。

アウターレイヤーは揮発性や防水性、透湿性が求められる為、登山用のものを一つ用意することをお勧めします。

頂上での寒さだけに合わせるウェア選びをしてしまうと、登山の最中に多量の汗をかいてしまいます。その汗が蒸発する際に気化熱で体温が奪えわれ、逆に寒く感じてしまうこともありえます。体温調節は脱ぎ着で対応できるよう準備しましょう。

★山の天気は変わりやすく、急な雨でザックの中の荷物が濡れてしまった。

よーへー

ザックでの悲しい経験といえば、雨が降った時に中が濡れていた事です。。。

スマホやカメラは本当に大切なので、絶対に水から守る必要がありますね!

山のお兄さん

実はそれ意外に聞く話なんです。

電子機器以外でも登山では濡らしてはいけない物もあるんです。

大切なことはザックカバーを用意することになります!

ネットで購入も出来ますし、レンタルも可能です!

ザックの準備と一緒に必ず用意しましょう!

電子機器だけでなく脱いでしまっていた衣服や紙の地図、ライターなどは特に濡らしたくありません。

これらは遭難を防ぐものだったり、いざという時に必要なものだったりするわけです!

必ず濡れないように防水性の袋に入れてザック内に収納しましょう!

山のお兄さん

防水の準備がもっとも大事です!

さらに登山用のザックなら高機能なものが多いんです!

ショルダーベルトは肩への痛みがなく、ウエストベルトがしっかりしている事で肩の負担を腰へも分散します!

また、30リットルからのザックには、たくさん荷物を入れても丸くならないように背板が入っているものが多いです!

さらには発汗による蒸れに備えて背中がメッシュの生地になっていることが多いです!

20リットル程度の低山ハイキング用から、60リットル以上のテント泊用のものまであります。

日帰り登山でしたら、30リットル程度のもので十分でしょう。

購入する際やレンタル品が届いた際にはフィッテイングしてみましょう。

その際には実際の荷物やそれに似た量の重しなどを入れて背負ってみることをおすすめします!

登山用具が全て入りそうなザックが家にあればそれを使用するもの悪くはありません!

本格的な登山に挑戦したい方は登山用ザックを準備すると良いでしょう

ザックに関する対策

購入でもレンタルでも準備は可能です。しっかり装着出来るか一度は家で試しておくと安心です!

スマホやカメラが濡れてしまってはせっかくの楽しい旅行が台無しです。また遭難は命にか関わることなので必ず事前に準備を済ませましょう。

★今後使うかわからないからといって登山のためだけに揃えることを躊躇したが、実は自然災害の備えとして有効だった。

よーへー

そういえば山の道具ってどこまで揃えれば良いか悩みますよね。

買いすぎても高いですし、足りないとやっぱり心配ですし。。。

山のお兄さん

山に入るには必ず必要になるものがあります。

あとは家にあるもので代用出来たり、その後も使えるものが多いんです。

登山靴、靴下、ベースレイヤー、ミドルレイヤー、アウターレイヤー、タイツ、パンツ、ザック、、ザックカバー、レインウェア、食料、水分、帽子、腕時計、紙の地図、携帯電話、ヘッドライト、行動食、ティッシュ、ゴミ袋

全てを新調しなくても、家にあるもので使えそうなものは登山用として準備しても大丈夫です。

登山用のベースレイヤーやアウターレイヤーは保温性も高く冬の防寒着として普段使いも出来るため新調しても重宝するでしょう。

トレッキングポール、カメラ、タオル、手袋、サングラス、携帯充電器、コンパス

タオルや手袋は自然災害への備えとしての準備にもなります。

登山時にしっかり揃えて、普段は防災バックに入れておくと良いでしょう。

防寒着、エマージェンシーシート、細引きロープ、ツェルト(小型軽量テント)、ライター

ヘッドライトや手袋、タオルも含め、山での緊急時対策はそのまま自然災害の備えになります。

是非登山を機会に揃えてみてはいかがでしょうか。

携帯トイレ、非常食、ファーストエイドキット、健康保険証、薬

体調不良も自然災害時には思いのほか重大なことにもなり得ます。

登山で使用したあとは同じく防災バックに入れて体調不良時の備えをそのまま自然災害の備えとしましょう。

道具の準備に関する対策

ウェアのところでも説明しましたが、全てをお金出して揃える必要はありません。家にあって使えそうなものがないを先に確認しましょう。

手袋やヘッドライト、携帯トイレ、防寒具、エマージェンシーシート、ツェルトなど、登山用だけでなく防災グッズとして使えるものも多いのでしっかり確認して必要なものを判断してみましょう。

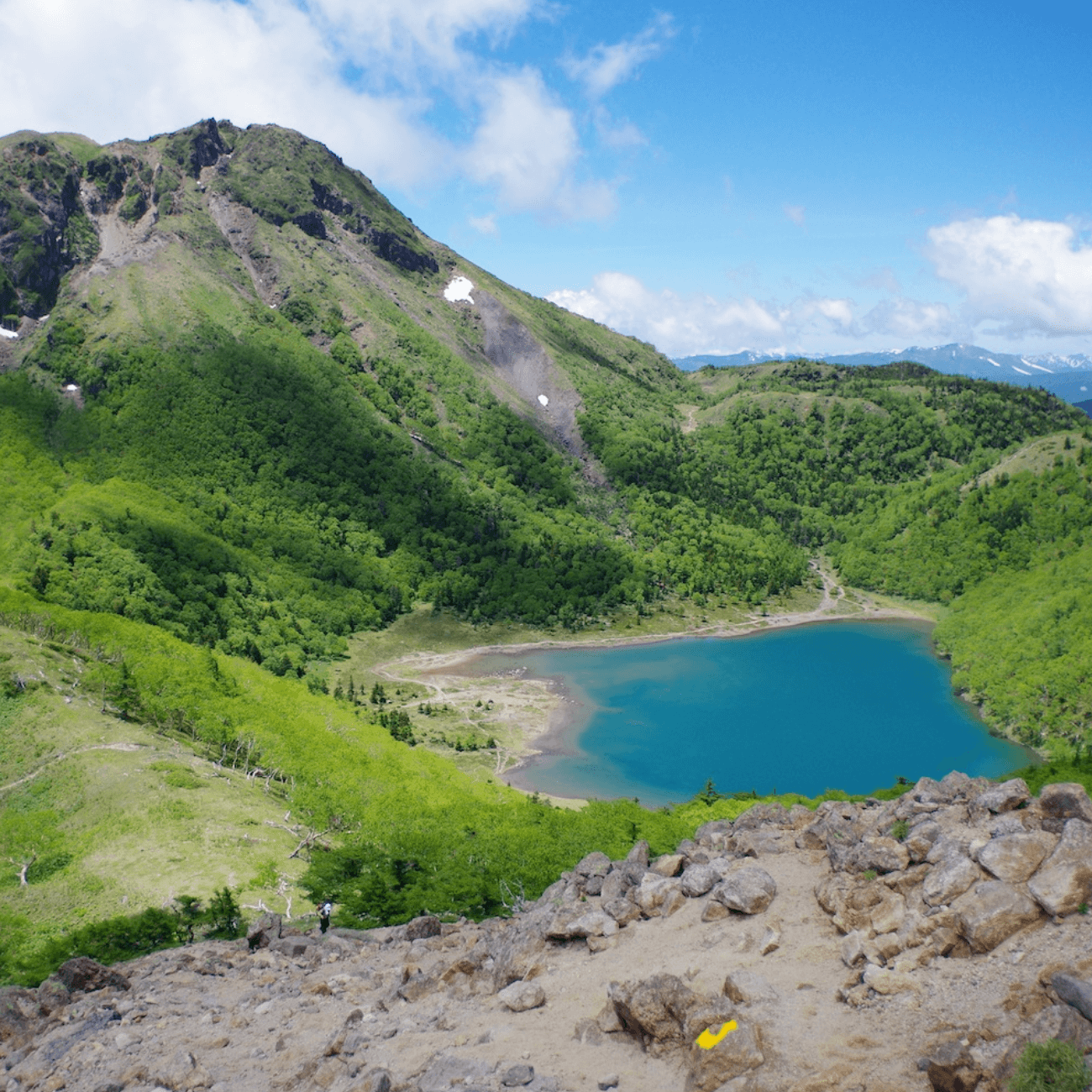

よーへー

同じ登山でも最高の思い出や、たまにきつかった思い出もあるんですよね!

それはやっぱり山選びの時点である程度決まっている気がします!

山のお兄さん

まさにその通りですね!

その山選びの基準がなかなか見つけにくいものなんです。

いざ初登山をしようと考えた時、どんな基準で山を選ぶでしょうか。

わかりやすい基準として標高が浮かぶかもしれませんが、実はそうとも言い切れません。

実際には標高よりも、歩行時間や歩行距離、標高差によって難易度が決まることが多いようです。

実際にあの有名な日本アルプスでも難易度の低い山はあります。

またロープウェイやリフトがある山ではより難易度は下がります。

登山の山選び対策

綺麗な景色をテレビで見たりした感動で勢いのままに登る山を決めてしまったり、標高だけで山を決めないようにしましょう。実際は歩行時間、歩行距離、標高差によって難易度は決まってきますので、上記おすすめを参考に皆さんなりに挑戦する山を決めてみてはいかがでしょうか。

★バスの最終時刻がぎりぎりな事に気がつき、ただ急いで降りるだけで楽しくなかった。

何と言っても時間に余裕が生まれます!

万が一のトラブルでも、下山までの時間を多くとることができます。

時間に余裕ができると、景色や早朝にしかない澄んだ空気をゆっくり楽しめます!

また、休憩をしっかり取りながらの登山が可能になり、最後まで体力も充実します。

山で天気が良いのは午前中と言われているのも早朝出発の理由の一つです。

テントを張る場合などは早いもの順という所もあるため早めに行動しましょう。

スマホの登山地図も普及していますが、バッテリーは寒い環境下では消費が早いと言われています。

万が一の充電切れに備えて紙の地図も携帯しましょう。

コースタイムを参考に、休憩時間も考えながら必要な時間を計画すると良いですね!

また、初心者は登山者が多いルートを選ぶことをおすすめします。

紙の地図には参考時間だけでなく、お花や景色の情報なども載っていることが良いですね!

雨の日には足元が悪いだけでなく低体温症の危険も大きくなります。

天気予報を確認し、天気の悪い日には登山を諦める決断も必要になります。

気温を確認することで服の調整が可能だったり、コース選びの参考になります。

電車やバスを使ってアクセスする方は、帰りの時刻表もしっかりと確認していおてください。

乗車予定の時間に余裕を持ってプランをたてましょう。

ルート・プランに関する対策

大丈夫だろうという思いで地図をスマホだけに頼ると無駄にバッテリーを消費してLINEやメールが出来ないなんて事も。また緊急時こそスマホを重用することになるのでなるべくバッテリーの消費は抑えましょう。ましてスマホが突然ダウンしてルートが分からないなんて時も紙の地図があれば助かります!

時間がないことに気がつくとそこからは楽しみな登山ではなく、ただ過酷なトレーニングのようになってしまいます。最後まで心に余裕を持って登山を楽しむためには時刻表の確認も忘れずにしておいて下さい。

よーへー

以前楽しみに登った山の下山で膝が痛くて辛い思いをしたことがあります。

最後まで楽しめなくてとても残念な思いをしました。

山のお兄さん

時々あることなんですよね。

でもしっかりしたルート・プランと、事前の準備でそれも避けることが出来るんです。

全体を通して、息切れしないペースで登りましょう。

特に歩きはじめのペースが大事で、少し遅すぎるかなというペースで十分です。

また、休憩をこまめに摂るようにして、水分摂取も忘れないで下さい。

初心者を間に挟むのが理想的と言われています。

リーダは最後尾から全体の様子を眺め、ペースから遅れている人やふらついている人がいないかを確認する必要があります。

基本は大股ではなく小股で歩きましょう。

特に斜面では小股で歩く事で、必要以上の筋肉を使う事を避けることが出来ます。

また人は手を振ることで、歩く際に使う足の筋力を最小限にしているのです。

しっかりと手を振って歩くように心がけて下さい。

また登山道で直線に上り下りする必要はありません。

実際には岩などの地面の状況に応じて歩きやすいルートで進んで行って下さい!

関節を守っている膝の筋力が疲労で働かなくなると、膝関節の痛みにつながってしまうこともあります。

ペースや歩き方に関する対策

一緒に登山をする仲間同士で、普段の運動している程度を確認しておきましょう。当日は一番自信のない人でも無理なく登れるペースを意識し、途中で疲れてないかなど確認してあげるようにしましょう。

普段から足腰の体力に自信のない人は、最も重要な膝周りの筋肉の運動を早めに始めてみましょう。1ヶ月運動しておくと、当日の疲労や痛みが出にくく、登山を最後まで楽しむことが出来るでしょう!

1ヶ月間の対策の例)

・エレベーターを使わずに階段に切り替えてみる

・電車やバスに乗っていた区間をできる範囲で自転車に切り替えてみる

・自転車で買い物などへ出かけていた区間を歩きに変えてみる

★お酒の飲み過ぎ、カフェインの摂りすぎで登山中にトイレを我慢できなかった。

よーへー

ふとした瞬間に道に迷ったかなと思うこともありました。

その時は大丈夫でしたが、一瞬道に迷ったかなと思うことはあるんですよね。

山のお兄さん

なんとかなって良かったですが、遭難も過信から始まることが多いんです。

山ではもう少し慎重になる必要がありますね!

・まめに地図を見る習慣を身につける

・迷ったかなと思ったら引き返す勇気を持つこと

・遭難してしまったらなるべくる見晴らしの良い上の方へ登こと

・日没を迎えてしまった場合は無理に動くのではなく、体力を温存し朝を待つこと

遭難した時に山を下ると、沢などに出てしまう事で危険なことが多いと言われています。

万が一の遭難に備えて、体を温めるためのエマージェンシーシートやツェルトと呼ばれる小型のテント、ろうそくや固形燃料などを用意しましょう。

大声を出さない、走って逃げない、死んだふりをしないことが大切です。

基本的に熊は警戒心が強く、話し声や熊鈴などの音を聞くと近寄らない傾向があります。

それでも絶対ではないため集団行動を意識しましょう。

・雷の音が聞こえたらすぐに山小屋などを探し屋内へ避難すること

・すぐに山小屋を見つけることが出来なかったら、なるべく木から離れること

・山頂や尾根などの他より高い場所に雷は落ちやすいため、低い方へ速やかに避難すること

・雷を引き寄せてしまうためストックなどは立てておかないこと

・少しでも姿勢を低く、しゃがんで待機すること

登山中にトイレに行きたくならないように、登山前に済ますように心がけることが大切です。

前日を含む飲酒や、カフェインの取りすぎは注意です。

それでも登山中にトイレに行きたくなった場合、用を足す場所が安全かを考えましょう!

さらに基本的には使用したペーパー類などは山に置いてくる事なく持ち帰りましょう。

トラブルに関する対策

どうしてもパニックになってしまうのがトラブルにあった時ですが、仲間も守れるように一人一人がトラブル発生時の対処法は頭に入れておきましょう。

明日から旅行というと気分も高まりついつい前夜祭の気分で飲みすぎてしまう人がいるものです。そこはやはり登山中の頻回のトイレを避け、メインの登山をしっかり楽しめるように登る前から体調管理を含めて準備しましょう。

よーへー

登山はいつも清々しい時間を過ごせるので大好きです!

でも以前に足で触った石が崖を転がっていってしまったことがありました。

山のお兄さん

もし崖の下にも登山道があったら人の命に関わっていたかもしれません。

命に関わるマナーもあるので初心者の方は確認しておきましょう!

落石には自然落下もありますが、人の命に関わる落石のほとんどが人に起因する落石です。

まずは自分が落石を起こさないように注意しましょう。

動きやすい石は経験を積むとわかるようになりますが、絶対分かるという事はありません。

動きそうな石だと思ったら足で確認しながら進むようにしましょう。

万が一落石を引き起こしてしまった場合や落石を見つけた時は、「落(ラク)」と叫んでください!

落石に気づいた人は最低限頭を守る事を優先して下さい。

また、ペットボトルなどの自分の荷物でも他人を危険にさらしてしまう事もありますので、落石同様の意識でしっかりと管理しましょう。

山に入るとすれ違うたびに挨拶をする様子がよくみられます。

これも山に入ると心が爽やかになる効果かもしれませんが、他にも大事な意味があるんです。

挨拶のたびにお互いの顔を見ていることで、遭難者が出た時に目撃情報になることが多々あるのです。

命を守る為のそんな意味が挨拶にはあるのです。

山道は安全なところに作られていますが、少しでもコースを外れると転落の可能性がある場所もあります。

コース外では落石も起こしやすい場所があります。

また、登山道以外の場所を歩くと地面が踏み固められ、植物が育たなくなることがあります。

下りの人の方が登ってくる人に気がつきやすいため、登り優先で道を譲ってあげましょう。

なるべく広い場所でのすれ違いがベストです。

どうしても狭いとこでは山側の人が避けてあげると万が一の谷側へ落下を防ぐことが出来ます。

意外と知られていませんが、ゴミ箱は山にはないのが一般的です。

山小屋で出たゴミはヘリコプターや人の手によって山から下ろすので、コストと労働力が必要になります。

是非、ゴミ袋などを用意して全て家まで持ち帰りましょう。

マナーに関する対策

落石で命に関わる事故を引き起こしてしまうことや、「落(ラク)」と叫ぶことや挨拶を通して人の顔を覚えておくことで、逆に命を救えることがあることも覚えておきましょう。

★下山で疲れてきた時にエネルギー補給が出来ずにバテた。

よーへー

自分は疲れた時にエネルギー補給出来なかったのが大変だった思い出ですね。

山のお兄さん

行動食と言われるエネルギー補給のための準備も忘れてはいけませんね!

人は登山などの疲労時には甘いもの、しょっぱいもの、酸っぱいものが欲しくなりますね!

登山ではたくさんのエネルギーを使うため、低血糖になる事もあります。

行動食になるものはたくさんありますので、これじゃなきゃダメということはありません。

クッキーや柿ピー、ドライフルーツなど、コンビニで買えるものでも十分なので必ず準備して登山に出かけましょう!

行動食に関する対策

短時間だし大丈夫と思わず、山へ入るときには低血糖の対策として糖分の高いものを準備しましょう!